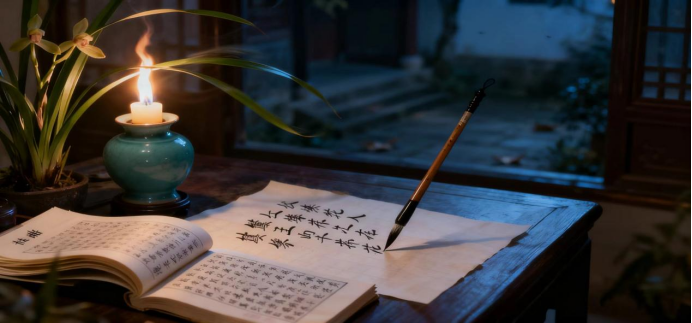

今天,我们分享的美文题目是《华夏美学》第四章:美在深情。

一、“虽体解吾犹未变兮”:生死再反思

北方的国家以制度和观念的形式将“礼乐传统”保存了下来,而南国的保存,有神话的活泼性质,更有热烈的情绪感染力。屈原是南国人,他接受了儒学传统,那积极入世、救国济民的精神观念,那始终关怀政治的顽强意念和忠挚情感,那人格追求和社会理想……都与儒家有关。这种表现形态的特征,便是“把最为生动鲜艳、只有在原始神话中才能出现的那种无羁而多义的浪漫想象,与最为炽热深沉,有有机整体”。庄子“乘天地之正,而御六气之辩,以游无穷者”的超越姿态,与屈原“亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔”的执着坚守形成鲜明对照,而屈原更将儒家的仁义道德感情化,以诗性笔触赋予伦理以滚烫的生命温度。

在生死问题上,他情感上的“绝不能活”是经过个体道德责任感反省后的积淀产物,虽符合理性和道德却又超越了它们,正如黑格尔所言:“一个深刻的灵魂,即使痛苦,也是美的”,这种对死亡的深沉感受和情感反思加深了儒学传统中对人生短促的情感关注。从“人生天地间,忽如远行客”的怅惘,到“逝者如斯夫,不舍昼夜”的喟叹,屈原将个体生死与家国道义相连,使这种情感不再是单纯的生命感伤,而成为培育中国知识分子心魂的精神养分,成为生活和创作的不竭源泉。

柳宗元“孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪”的孤高坚守,司马迁“究天人之际,通古今之变”的忍辱负重,嵇康“目送归鸿,手挥五弦”的从容赴死,都是屈骚传统的继承者。他们再一次扩展、丰富、发展了儒学,使儒家重道德、重节操、重情感的仁学传统获得了深刻的生死内容。正是通过这些人物及其作品的精神感召和艺术感染,这种以深情践行道义的美学品格在魏晋确定下来,成为华夏的人性结构和美学风格中的重要因素

二、“情之所钟,正在我辈”:本体的探寻与感受

楚汉文化一脉相承。汉人好楚辞,当时即使在盛宴,也常用“挽歌”作乐,这种对死的悲哀意识,恰如“生年不满百,常怀千岁忧”的咏叹,正标志着对生的自觉,对生的无比眷恋。魏晋整个意识形态具有“智慧兼深情”的根本特征,深情的伤感结合智慧的哲学,直接展现为“魏晋风流”的美学风格——“心有玄心”“须有洞见”“须有妙赏”“必有深情”。而所谓深情,首先就是生死之情,它超出了一般的情绪发泄,以“人生如逆旅,我亦是行人”的苍凉感喟,表达对存在本体的探寻。

魏晋时代的“情”的抒发,总是与对人生生死的意向、探寻、疑惑相交织,从而达到哲理的高度。陶渊明“采菊东篱下,悠然见南山”的淡远,既有道家“返璞归真”的智慧,又藏着“死去何所道,托体同山阿”的生死彻悟;阮籍“夜中不能寐,起坐弹鸣琴”的孤愤,将对现实的苦闷转化为对精神自由的执着追求。这正是由于以“无”为寂然本体的老庄哲学,已活生生渗透和转化为热烈的情绪、敏锐的感受和对生活的顽强执着。正如周国平所言:“未经失意,不懂人生”,魏晋士人正是在对生死与世事的深刻体悟中,将“情”提升为美学的核心范畴,使华夏美学在继承儒家“温柔敦厚”诗教的同时,获得了精神层面的自由与深度

三、“立象以尽意”:想象的真实

中国古代诗歌中的“起兴”,如鸟、鱼、植物等意象,都有其特定的氏族神话——巫术——宗教的远古背景。那些作为起兴的物象,本是某种巫术、神话或宗教的观念符号。随着岁月的推移,这些“起兴”逐渐褪去原始含义,转变为“先言它物以引起所咏之词”的情感客观化形式,即“比兴”。在先秦时期,比兴进一步过渡到“比德”阶段,孔子“智者乐水,仁者乐山”的论断,使山水星辰摆脱了神话巫术的桎梏,被赋予明确的伦理道德含义,完成了自然之美与人性之善的联结。

从比兴到比德,再到意境的生成,构成了文艺心理和审美心理的三个历史进程。艺术的“意境”离不开情景交融,恰如“落花人独立,微雨燕双飞”的画面,将孤寂之情融入自然之景,达到“一切景语皆情语”的境界。这与近代西方美学的“移情”理论相通,既包括形式同构的统觉移情,也包括经验与氛围的情感投射,核心是审美主体与对象的交融共生。从集体意识层面的“兴”,到个体意识层面的“比德”,再到个体无意识层面的“神来之笔”,中国美学始终强调“想象的真实”重于“感知的真实”。

庄子道家以“人的自然化”和无意识规律,补充和扩大了儒家的“自然的人化”和“天人同构”;屈骚和魏晋则以深情兼智慧的本体感受,扩展推进了儒家伦常情感和“比德”观念。从屈原“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”的执着追求,到苏轼“但愿人长久,千里共婵娟”的旷达情怀,华夏美学在以儒家为主体、吸收包容庄、屈思想之后,从内外两个方面极大地丰富了自身内涵,却始终未失其精神本源,最终形成了独具特色的东方审美体系。

好了,今天的美文分享到这里。美育夜读,夜润书香,我是陆志东,我们下期见。