1994年12月,甘肃正宁的一位农民穆长青拿着一张张58年前的借据,来到了正宁县人民政府。这不是一张普通的借据,它的借方是中国共产党领导的中国工农红军。这张借据为我们讲述了一段尘封了半个多世纪的红军故事。

1936年12月,中国工农红军第一军团奉命南下策应“西安事变”,后从关中北上返回陕甘边地区。1937年2月,进驻关中特区新正县(今旬邑县)一带。当时,陕甘边界地区连年遭受兵荒马乱,百姓早已谈兵色变,听说村里又来了一拨军队,群众纷纷举家逃进山林躲藏。

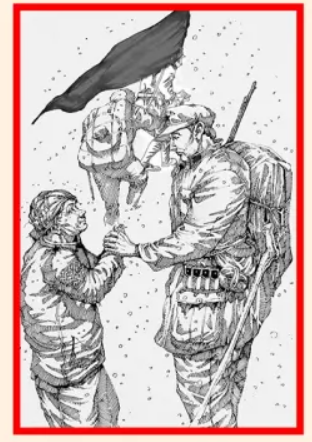

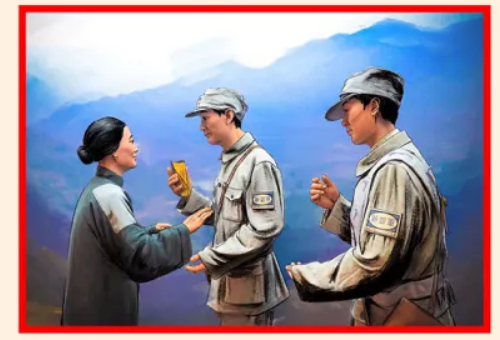

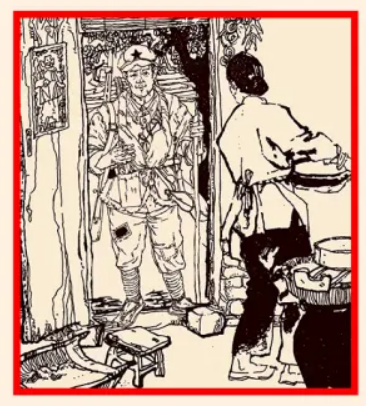

部队进驻后,时任红一军团政治部主任的邓小平多次重申部队纪律,严格要求全体指战员露天宿营,不准占用群众一草一木。同时,积极派人张贴告示,宣传红军纪律,动员逃走的群众尽早回家正常生活。老百姓见红军官兵不拿群众一针一线,军纪严明,心中的恐惧和疑虑也就消除了,逃走的人也渐渐回来了,还腾出房子、窑洞让红军来住。看到红军深得群众拥护,国民党反动派千方百计搞破坏,致使部队粮草供应严重不足。为了解决困难,军团政治部通过地下党组织发动群众捐助军粮,并“约法三章”:群众捐粮全凭自愿,有余粮的多捐,没余粮的不捐;不搞摊派,不动用群众的口粮。还与民众约定,捐助的军粮将来按时价予以偿还,设立粮库,派专人过秤管理,详细登记捐粮人的姓名、住址和捐助数目,并一一打借据。抗日战争全面爆发后,红军主力部队改编为国民革命军第八路军赴抗日前线。红一军团离开后,在战火纷飞、兵荒马乱的年代里,很多人都遗忘了借据,只有穆平辉老先生小心翼翼地将它藏在自家墙缝里,珍藏起来。穆平辉去世后,这张借据传到了其子穆长青的手里,一直作为家中的纪念物件收藏。20世纪80年代,中央民政部、财政部、解放军总政治部联合下达文件,归还抗战时期借粮。

一张借据,历经半个多世纪的岁月,承载着军爱民、民拥军的鱼水之情。透过这张借据,我们感受到了红军严明的军纪,也看到了党和人民军队铭记百姓恩情、与群众心贴心的深情。