陈望道,1891年1月18日出生在浙江义乌分水塘村的一户农民家庭。6岁至15岁在村里私塾学习四书五经,16岁到义乌绣湖书院学习博物,18岁到金华府中学学习数理化,从小立志救国救民。金华府中学毕业后,为实现“实业救国”和“科技救国”的理想,陈望道进入之江大学学习英语,准备赴欧美留学,后因赴欧美留学费用昂贵而改赴日本留学。

1919年国内“五四运动”爆发后,陈望道在日本再也待不下去了,便毅然回国。回到杭州,他应浙江一师经亨颐校长的邀请,当了一师的国文教员。在一师,他与刘大白、夏丏尊、李次九4位国文教员一起实施了语文改革,提倡白话文,反对文言文,鼓励学生办各种进步刊物。在改革中,他的学生施承统写了一篇“非孝”的文章,引发了震惊中外的“一师风潮”。在“一师风潮”中,陈望道被誉为四大金刚之一。“一师风潮”的实践,使陈望道认识到,一师的语文改革虽然很少涉及到制度的改革,当局却已经把它视为洪水猛兽,甚至动用了军队,可见这个社会不改革是不行了,正如他自己所说:“我也就在这次运动的启发下,决心回到分水塘村进修马克思主义,试译《共产党宣言》。”

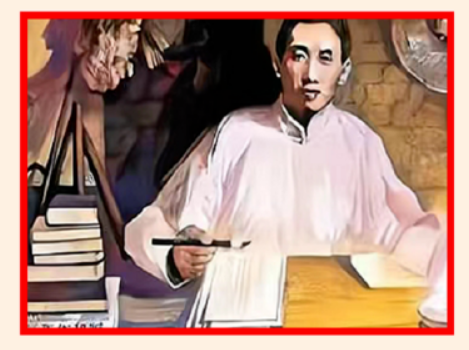

1920年3月,陈望道应《星期评论》戴季陶之约回到义乌分水塘村翻译《共产党宣言》。1920年4月下旬,陈望道完成《共产党宣言》一书的翻译后,带着译稿来到上海。在上海,他与陈独秀、李汉俊等人发起成立了中国共产党的早期组织上海共产主义小组,作为上海共产主义小组的劳工部长,他发起成立了机器工会、纺织工会和邮电工会;他参与创办了工人夜校、平民女校和外国语学社,并任教员;他更是早期党组织党刊《新青年》和《共产党》、《劳动界》等刊物的编辑。他所做的上列各项,都为1921年党的成立创造了基本的条件。1921年党成立后,陈望道出任中共上海地方委员会第一任书记,为中共上海地方党组织的党建工作做出了开拓性的贡献。1923年以后,陈望道受党委托转去从事党的文化教育工作,先后任上海大学中文系主任、校办主任和中华艺术大学校长,新中国成立后为复旦大学首任校长,在校长岗位上25年,为复旦大学在上世纪五十年代崛起作出了杰出的贡献。他毕生从事文化教育事业,成就卓著。

今年是《共产党宣言》陈望道译本出版100周年暨陈望道诞辰129周年的日子,党史上的这本书、这个人和这个时间,都值得我们铭记和纪念。